許多重要場所的紅色展廳,其設計不僅僅是一個美學和技術的結合,更是對歷史、文化和教育的深度挖掘與展現。然而,在實際的設計過程中,紅色革命展廳作為傳承和弘揚紅色文化面臨著諸多難點和挑戰。只做有文化內涵的設計,我們結合多年的黨建品牌設計經驗,總結出一下幾個關鍵點,讓我們一起帶著問題去探尋答案。

一、擺脫定位迷局,明確展廳方向

當下全國各地的文旅展館如雨后春筍般快速發展,紅色文旅磅礴發展的背后也暴露著,一個地方的品牌做出效果了,其他地方相繼效仿、照搬,短期可能成效顯著,久而久之便會出現展館流于形式,并無深刻內涵,地方紅色文化也沒有一個主題鮮明,脈絡清晰的發展路徑。針對這種情況,我們在設計之初就要做好三個“明確”:

1、明確“我是誰”:

是側重歷史的紅色文化展廳?是服務黨員群眾的黨群服務中心?還是展現企業/單位黨建成果的特色黨建展廳?用途是核心。

2、明確“為誰做”:

主要面向內部黨員、合作伙伴,還是社會公眾?受眾決定內容深度與表達方式。

3、明確“有何不同”:

結合地域特色、單位屬性、黨建亮點(如特色活動、創新模式),提煉獨一無二的核心特色與記憶點。定位不清,特色難顯!

做好著三個明確,還有堅持“實事求是,尊重歷史”的態度,紅色展廳的靈魂貴在真實,歷史容不得半點虛構。例如在主題展廳籌備時,如果出現歷史史料的真實性疑慮,我們一定要要查閱了大量史料,找到確切記載,才能將其納入展陳,用 “頑固”、“較真” 的態度對待歷史,才能讓每一個細節都經得起后人推敲。

二、突破主題亂流,打造“獨樹一幟”

主題是展廳的靈魂指引,若主題渙散,展廳就像零散拼圖。曾有企業黨建展廳,想體現黨建引領企業發展,卻一會兒展示黨史大事件,一會兒羅列企業日常活動,展區設計元素也雜亂,紅、藍、金等顏色隨意搭配,觀眾很難感受到企業黨建的核心價值與傳承創新。

企業作為科技型單位,在黨建中融入科技元素,主題精準概括黨建引領企業以科技報國的核心價值,體現從黨的科技思想傳承,到現代企業以科技助力黨建工作創新。

展區內容上,從黨的科技政策沿革展示歷史傳承,到企業黨員參與科技攻關、用科技手段開展黨建活動(如線上黨史知識競賽系統、VR 黨建學習場景 )等現代創新內容,都圍繞主題。設計元素統一用科技感與紅色融合的風格,如紅色線條勾勒科技感的幾何造型,搭配電子屏動態展示,形成統一、連貫的視覺沖擊,觀眾參觀時能清晰感受到企業黨建 “傳承紅色,以科技為翼助力發展” 的脈絡,產生情感共鳴,深刻理解企業黨建特色。

三、突破形式桎梏,智慧展廳沉浸敘事

讓展廳成為“敘事者”,讓“老物件”活起來,當我們走進每一個主題展廳,看到的不僅僅是一面面展墻,更是一段歷史歲月的史詩;觸摸的不僅是一件件文物,更是一段段滾燙的記憶。如何讓這些紅色歷史不再停留在教科書里,而是成為能與參觀者一秒入戲,可以對話的 “活教材”?這就要在空間設計和故事呈現上下功夫。

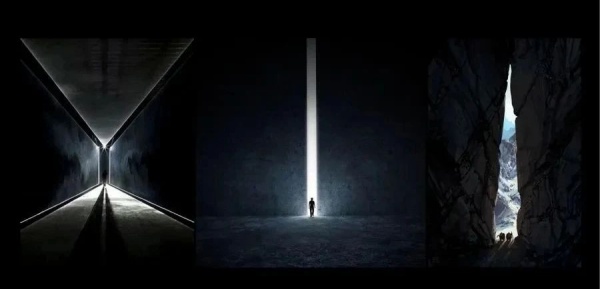

1、要善于用空間講述故事:入口處設計成狹窄通道,營造攀山登峰,突破封鎖線 的壓迫感;

走到 “遵義會議” 展區,空間豁然開朗,象征歷史轉折的曙光;

2、要善于用科技烘氛圍:雪山展區降低溫度,依托虛擬現實技術,搭配風雪特效,觀眾戴上 VR 設備,能 “置身” 某次重要戰役,感受槍林彈雨、戰友并肩作戰的場景,沉浸式體會革命艱辛

3、要善于用裝飾引回憶:多用老木頭、夯土、石材做裝飾,擺放日常使用、帶著 “時光痕跡” 的老物件

4、要善于用光影講故事:艱苦歲月用暖調暗光,勝利時刻用明亮光線

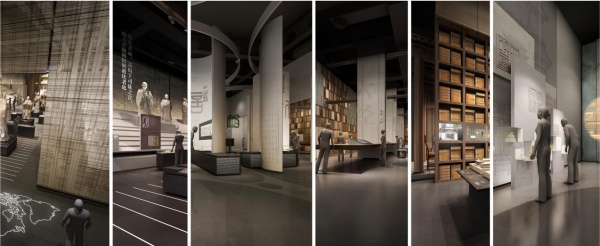

以上圖所展示的渡江戰役”場景為例,謳歌了中國人民解放軍以木帆船為主要航渡工具,一舉突破國民黨軍的長江防線,并以運動戰和城市攻堅戰相結合,合圍并殲滅其重兵集團。場景的展品內容非常豐富,其中包含一級標題版、圖文展板、人物雕塑、浮雕造型墻、金屬立體字、展柜、燈箱、多媒體等重要文物展品,光影的過渡變化也很自然,既有突出翻越大雪山時艱苦環境的冷色調,也有勝利跨江會師后讓人喜悅的暖色調。

同樣的也可以設置互動觸摸屏,開展黨史知識問答、模擬線上黨課,答對問題有紅色勛章獎勵,答錯可查看詳細講解深化理解;互動沙盤,演示革命根據地發展歷程,通過觸摸操作,直觀看到區域拓展、政策推行等變化,感受黨建引領發展的磅礴力量。從傳統宣傳墻的的 “被動看” 變為 “主動玩、主動學”,學員們真正能參與進來,才能讓黨建展廳真正 “活” 起來、“潮” 起來,成為紅色教育的熱門打卡地。

歷史的長河在山西博物院緩緩流淌,一場跨越千年的對話——“變局——春秋時期的晉與秦”展覽盛大啟幕。此次展覽匯聚了山西博物院攜手上海博物館、河南博物院、陜西歷史博物館、甘肅省博物館及山西省考古研究院等16家頂級文博單位的智慧與力量,共同呈現了一場視覺與心靈的盛宴。206組珍貴文物,不僅僅是歷史的見證者,更是那個時代精神的傳承者,它們靜靜地訴說著東周時期,尤其是春秋時期晉國與秦國之間波瀾壯闊的歷史畫卷。

光,是空間的“第二層皮膚

在國家政策的積極引導下,文化產業發展呈火爆態勢,科技和傳統文化融合科普成為科技館關注的重要方向,相關展教資源建設逐漸得到重視。基于行業調研,本文分析國內科技館科技與傳統文化融合展覽教育的發展現狀和問題難點,以中國科技館“非遺+科技”主題教育活動為案例,研究科技與傳統文化融合展覽教育的思路、方法與模式,并對相關工作提出思考和建議。

山東博物館是新中國成立后建立的第一座省級綜合性地志博物館,成立于1954年,位于山東省濟南市經十路11899號。

離太陽最近的人西藏民俗文化常設展覽,高原之魂·民俗之光

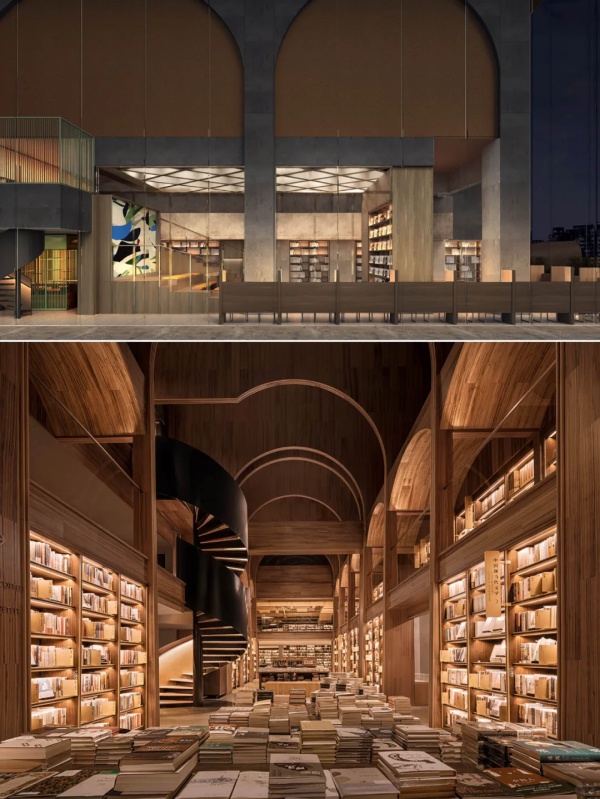

在西安這座古老與現代交織的城市,一座以古長安甕城與古羅馬門洞為靈感的文化空間正在崛起。方所創聯中心,這座占地5000平方米的文化綜合體,以其獨特的建筑設計語言,詮釋著歷史與現代的對話,傳統與創新的交融。

儒學,即儒家思想,是先秦諸子百家學說之一。在中國文明史經歷了夏、商、周,近1700年之后,春秋末期思想家孔子所創立經后世的尊崇、傳承形成了完整的思想體系成為我國影響最大的流派,也是我國古代傳統文化的主流。儒家學派對中國,東亞乃至全世界都產生過深遠的影響。儒家思想在科技發達的今天仍然具有非常重要的現實意義和價值。

杜拉維特(Duravit)是一家位于德國的衛浴設備制造公司,以其高品質的衛浴產品和創新的設計而享有盛譽。該公司的產品范圍涵蓋馬桶、洗手盆、浴缸、淋浴設備和衛浴家具等。杜拉維特與多位知名設計師合作,以確保其產品在外觀和性能上達到高水平的設計標準。他們的衛浴產品在國際市場上備受歡迎,并經常在衛浴行業的領先展會上展示。

曼胡默爾(mann+hummel)作為一家過濾設備的開發和生產商,擁有超過75年的歷史。他們在總部大樓內建立了一座博物館,通過各種主題展示公司的歷史、過濾技術和當前業務,以吸引參觀者并提供互動體驗。